100多年前,梁启超有感于腐朽衰败的封建中国被日本和西方列强污蔑为“老大帝国”,愤而写下《少年中国说》,文中的“少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立”语句古今流传、振聋发聩。

今朝好少年,明日多俊杰。少年是一个人心智成熟、走入社会前的最后一个阶段;而在少年之前,一个人还要经历婴儿、幼儿阶段。人的一生就像是一条各个年龄段环环相扣的链条,承前启后,衔接贯通。当我们专注意气风发的少年阶段,聚焦建功立业的中年阶段,感慨乐享天伦的老年阶段,也不要忘了璞玉未琢的幼年阶段。

中国自古就有这样一句话:“3岁看大,7岁看老”,它简单明了地概括了幼儿心理发展的一般规律。意思是从3岁孩子的心理特点、个性倾向,就能看到这个孩子青少年时期的心理与个性形象的雏形;而从7岁的孩子身上,就能看到他中年以后的成就和功业。现代心理学也已证明,三到六岁是人生中可塑性最高,施教最容易的阶段,正是教育的黄金时期。

时至今日,越来越多的家长已经开始重视孩子启蒙阶段的教育,并为此花费了大量的精力和财力。在众多的幼儿启蒙教育中,国学教育是近年来逐渐兴起并被越来越多的家长接受和肯定的一种教育方式。

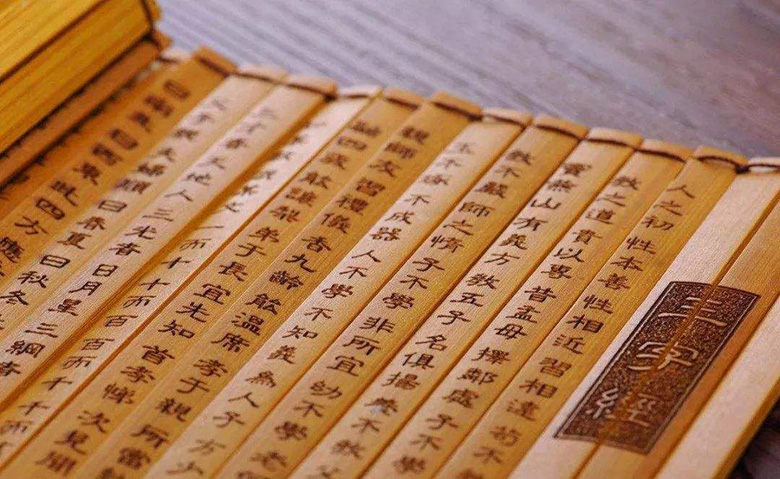

狭义上的幼儿国学教育,通常是指中国古代优秀典籍的阅读和背诵,如当前较为流行的国学启蒙丛书——《论语》、《大学》、《诗经》、《增广贤文》、《弟子规》、《三字经》、《千字文》、《百家姓》等。而广义上的国学启蒙教育的内容不仅是诵经读诗,还包括道德礼仪、言行举止、琴棋书画等等。国学经典是传统文化的精粹,是中华民族的瑰宝,是人类文明的结晶,是取之不尽、用之不竭的文化沃土,数千年来滋养着千千万万的优秀华夏儿女,在灿若星河的历史中散发着耀眼的光芒。

幼儿如同一粒刚刚播撒到人间的种子,而将这粒种子投在国学经典这一片文化沃土上,汲取传统文化的养分,将会在以下几方面对幼儿的成长产生良性作用,使其顺利破土发芽并茁壮成长。

——养“性”修“德”。性格和品德是一个人安身立命的根本,先做人后做事说的就是这一个道理。现在的家长最怕自己的孩子性格有缺陷,品德有问题,成为一个孤僻懦弱、抑郁自闭的,或者是言行恶劣、品德不端的孩子。儿童三岁以前,正值智慧孕育的时期,也是性格奠基时期。意大利幼儿教育家玛利亚·蒙台梭利就指出,人到三岁在智力和性格上已经定型了60%。因此,在幼儿阶段就介入性格和品德的教育,是极其重要的。而国学典籍如《三子经》、《弟子规》中蕴含着众多的传统思想和美德,传承了中华五千年文化的精髓之处。通过让孩子背诵、继而切身理解国学教育中的精华之处,能够达到“幼儿养性、童蒙养正”的目的。

——知“廉“晓”耻”。当自己的孩子被人骂“没教养”时,想必会象一根刺扎在父母的心上。没教养就是不知道廉耻,分不清好坏,这对于孩子的成长和未来是十分有害的。通过国学教育,能够培养孩子的廉耻观、是非观,忠孝观,从而有助于树立正常的人生观、价值观,在做人做事中与人为善、助人为乐,这对于孩子的成长和成才意义重大。

——提“气”炼“涵”。身体发肤,受之父母,一个人的五官容貌是天生的,基本无法改变,而一个人内在的气质和涵养,则是可以靠后天的学习和训练培养出来的。一个有气质、有涵养的人,能够弥补容貌上的不足,更能够为良好的外在形象注入魅力,从而成为一个受欢迎的人。一个没有气质和涵养的人,空有其表,难于有所作为。譬如《弟子规》中所说“缓揭帘,勿有声,宽转弯,勿触棱,执虚器,如执盈,入虚室,如有人”,再譬如着汉服、行古礼这些具体化的做法,能够孩子学会优雅得体的生活方式以及中国雅致韵美的人生品位,培养出浸入心灵的气质和随处闪现的涵养。

——增“技”长“艺”。国学教育还能实实在在地让孩子学到技艺。有道是:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”饱诵四书五经,广阅圣贤经典,便能够轻松驾驭文字,再写作文就简单了;学过国学的孩子表达能力强,出口成章;当孩子们在学科成绩上“旗鼓相当”时,那些拥有国学基础的孩子,会发展得更加坚实。而琴棋书画的学习,则能让孩子们接受艺术的感染和熏陶,打下音乐、绘画或书法的基础。这些对于孩子们将来的学习兴趣是大有裨益的,也能够学以致用,帮助他们成才。

2015年“六·一”国际儿童节之际,习近平主席在接见参加中国少年先锋队第七次全国代表大会的少年儿童们时强调,要从小学习做人。世界上最难的事情,就是怎样做人、怎样做一个好人。要做一个好人,就要有品德、有知识、有责任,要坚持品德为先。现在把自己的品德培育得越好,将来人就能做得越好。要学会做人的准则,就要学习和传承中华民族传统美德,学习和弘扬社会主义新风尚,热爱生活,懂得感恩,与人为善,明礼诚信,争当学习和实践社会主义核心价值观的小模范。

在幼儿时期进行国学教育,以圣贤引德、以言行正礼、以诗文养智、以国艺致雅,让孩子们在中华传统文化的沃土里破土发芽、茁壮成长,成就未来德厚流光之君子、鸿儒硕学之大家,中华民族的伟大复兴梦,指日可待!

暂无评论内容